「大の里 裏切り者」——。期待の新星として角界を席巻する若き横綱の裏で、なぜこのような不穏な言葉がささやかれるのでしょうか。

彼の輝かしい活躍の裏に隠された、知られざる葛藤や決断があったとしたら…。

この記事を読めば、その検索の裏にある複雑な人間模様や、周囲の期待との狭間で彼が下した選択の真意が明らかになります。

いまあす

いまあす単なる噂話に惑わされることなく、一人の力士・中村泰輝(大の里の本名)の生き様を深く理解し、土俵の上で見せる強さの根源に触れることができるでしょう。

大の里は裏切り者?期待の星に投げかけられたレッテル

令和の角界に、突如として現れた巨大な才能、大の里泰輝。

その圧倒的な体格と、見る者をねじ伏せるかのような力強い相撲は、多くのファンを魅了し、瞬く間にスターダムへと駆け上がりました。

初土俵からわずか9場所という昭和以降最速での大関昇進、そして破竹の勢いで横綱の座にまで上り詰めた姿は、まさに「怪物」と呼ぶにふさわしいものでした。

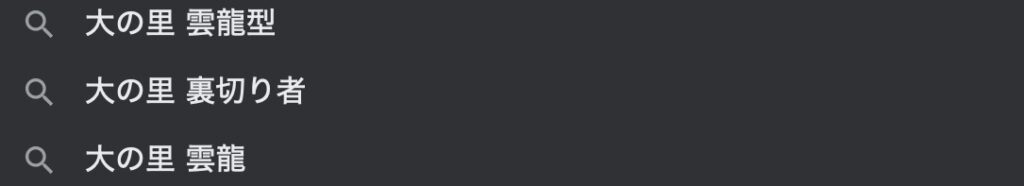

しかし、その輝かしい功績とは裏腹に、インターネットの検索窓に彼の名前を打ち込むと、「裏切り者」という穏やかではない言葉が関連キーワードとして表示されることがあります。

希望の光であるはずの彼が、なぜこのような不名誉なレッテルを貼られてしまうのでしょうか。

本記事では、この「裏切り者」という言葉が生まれる背景となった3つの理由を、当時の状況や関係者の証言を交えながら、深く、そして多角的に掘り下げていきます。

大の里が裏切り者?とレッテルを貼られる理由3選!

【理由①】石川県の学校を選ばなかったため

大の里の出身地である石川県は、古くから相撲が盛んな土地柄として知られています。過去には「輪島」という不世出の大横綱を輩出し、県民の相撲への愛情と期待は、他の地域とは一線を画すものがあります。

地元の少年相撲教室は活気に満ち、未来の力士を目指す子供たちが切磋琢磨する環境が整っているのです。

そんな「相撲王国」に生まれた大の里こと中村泰輝少年は、小学1年生から地元の津幡町少年相撲教室でその才能を育みました。

恵まれた体格と天性の相撲勘は早くから注目を集め、地元の人々は彼に「未来の横綱」の夢を託し、その成長を温かく見守っていました。

地元で育った才能が、地元の期待を一身に背負い、角界の頂点を目指す——。それは、石川県の相撲ファンにとって、何物にも代えがたい誇りであり、共通の願いだったのです

しかし、中村少年が中学校へ進学する際、地元に衝撃が走ります。彼が選んだのは、地元の強豪校ではなく、県外である新潟県糸魚川市の能生中学校への「相撲留学」だったのです。

この決断は、地元の一部関係者やファンの間で、大きな戸惑いと、そして少なからず失望感を生みました。[4]

「なぜ、石川の学校ではないのか?」「これほどの逸材を、県外に流出させてしまうのか?」

こうした声は、やがて「地元の期待を裏切った」という辛辣な非難へと変わっていきました。

相撲どころとしてのプライドが高い石川県にとって、最高の才能が県外の土俵で磨かれるという現実は、受け入れがたいものだったのかもしれません。

特に、彼の父親である中村知幸さんは、自身も石川県の国体チームで活躍し、地元の少年相撲教室で指導にあたっていただけに、その立場は非常に複雑なものとなりました。

父・中村知幸さん

地元の一部からは「裏切り者」とさえ言われ、辛い思いをしました。息子を信じて送り出す決断でしたが、その後の風当たりは決して弱いものではありませんでした。

元横綱輪島さんをはじめ、相撲どころの石川県を離れることで、多くの人に「裏切り者」と言われました。

引用元:日刊スポーツ 2025年5月24日

父親である知幸さんは、周囲からの厳しい視線や言葉に耐えながらも、息子の可能性を信じ、その決断を支え続けました。

しかし、この「相撲留学」という最初の大きな決断が、「大の里=裏切り者」というイメージの源流の一つとなったことは、紛れもない事実なのです。

もちろん、現在では大の里の活躍は石川県民全体の誇りとなっています。

彼が優勝すれば地元・津幡町ではパブリックビューイングで熱狂的な応援が繰り広げられ、横綱昇進の際には町中が喜びに沸きました。 昇進後、故郷に凱旋した際には、大きな歓声で迎えられています。

しかし、彼のキャリアの出発点において、故郷の期待と自らの進路との間で大きな葛藤があったこと、そしてその選択が一部から「裏切り」と見なされてしまったという事実は、彼の物語を語る上で欠かすことのできない重要な要素と言えるでしょう。

石川県出身の主な歴代力士は?

| 四股名 | 最高位 |

| 輪島大士 | 第54代横綱 |

| 遠藤聖大 | 小結 |

| 輝大士 | 前頭3枚目 |

| 栃乃洋泰一 | 関脇 |

| 琴ヶ梅剛史 | 関脇 |

| 豊真将紀行 | 小結 |

| 大の里泰輝 | 大関 |

| 炎鵬友哉 | 前頭4枚目 |

| 若葉山貞雄 | 前頭4枚目 |

| 大翔山直樹 | 前頭2枚目 |

輪島は初の学生横綱、「黄金の左」で一時代を築きました。遠藤は「角界のプリンス」として人気と実力を兼ね備えています。輝は金沢市出身の突き押し力士、炎鵬は小兵ながら多彩な技で魅了しています。

【理由②】角界の慣例に反したから

中学・高校時代を新潟で過ごし、心身ともに大きく成長を遂げた大の里(当時、中村泰輝)は、日本体育大学へ進学します。

大学では1年生から学生横綱に輝くなど、その才能を遺憾なく発揮し、アマチュア相撲界で13冠という圧倒的な実績を残しました。 卒業が近づくにつれ、角界の注目は「この大器がどの部屋の門を叩くのか」という一点に集中します。

大の里の場合、大学時代の恩師である日体大相撲部の監督との関係から、特定の部屋への入門が既定路線と見られていました。

多くの相撲関係者やメディアは、彼が恩師のルートを辿り、追手風部屋に入門するものと確信に近い形で報じていました。

この流れは、角界の伝統や人間関係を重んじる観点からすれば、ごく自然なものであり、誰もが疑わない道筋でした。

少年時代からの「憧れ」——稀代の横綱・稀勢の里

しかし、中村青年の心の中には、もう一つの、そして非常に強い想いが存在していました。

それは、幼い頃から抱き続けてきた、一人の力士への強烈な「憧れ」です。その力士こそ、第72代横綱・稀勢の里、現在の二所ノ関親方でした。

稀勢の里への憧れが背景にあったことを明かしました

引用元:NHK

稀勢の里は、その無骨で実直な取り口と、決して諦めない精神力で、多くの相撲ファンから絶大な支持を集めた国民的ヒーローでした。 大の里もまた、テレビの前でその雄姿に胸を熱くした一人だったのです。

折しも、稀勢の里は現役引退後、年寄「二所ノ関」を襲名し、まさに自らの相撲部屋を立ち上げたばかりのタイミングでした。憧れの横綱が、新しい部屋で弟子を育てようとしている——。この事実は、中村青年の心を大きく揺さぶりました。

「お世話になった大学の恩師への義理を立てるべきか」

「それとも、幼い頃からの憧れを追い、自らの魂が求める道へ進むべきか」

彼の心は、激しく揺れ動いたことでしょう。周囲の期待やしがらみを考えれば、前者を選ぶのが最も波風の立たない「無難な」選択でした。しかし、彼は後者を選びます。アマチュア相撲界の頂点に立った男は、全ての憶測を覆し、新設されたばかりの二所ノ関部屋への入門を表明したのです。

この決断は、角界に大きな衝撃を与えました。既定路線と見られていた道から外れたこの選択は、一部から「恩師を裏切った」「仁義を欠く行為だ」と批判的に捉えられました。

才能ある若者の獲得を巡る水面下での争いがあったとも噂され、そのドラマチックな入門劇が、「裏切り」という言葉をさらに加速させる一因となったのではないでしょうか。

しかし、彼自身にとっては、それは「裏切り」ではなく、自らの相撲人生を賭けた、純粋で正直な「選択」でした。憧れの師匠の下で、ゼロから新しい歴史を創り上げていきたい。

その熱い想いが、あらゆるしがらみを断ち切らせたのです。この決断の裏には、中学時代の相撲留学と同様に、周囲の理解を得られずとも自らの信じる道を突き進む、彼の強い意志が貫かれていました。

【理由③】二所ノ関部屋へ入門したこと

それは、彼が選んだ「二所ノ関部屋」そのものが、当時の角界において極めて「異例」な存在だったことに起因します。

元横綱・稀勢の里が創設した新生・二所ノ関部屋は、伝統を重んじる大相撲の世界に、新しい風を吹き込む存在でした。 親方自身が早稲田大学大学院でスポーツ科学を学び、その知見を指導に取り入れるなど、旧来の慣習にとらわれない革新的な部屋作りを目指していたのです。

茨城県阿見町に建設された部屋は、都心の喧騒から離れ、力士が稽古に集中できる理想的な環境を備えていました。土俵を2面設置して効率的な稽古を可能にし、科学的なトレーニング手法も導入するなど、その設備と指導方針は、まさに次世代の相撲部屋と呼ぶにふさわしいものでした。

大相撲の伝統を深く理解した上で、科学的な稽古やスポーツビジネスの手法を導入しています。伝統を否定するのではなく広い視野で、相撲協会発展のため、ファンのために邁進してまいります。

この革新的な環境は、大の里にとって非常に魅力的に映りました。

しかし、角界の伝統や歴史を重んじる人々の中には、この新しい部屋のあり方に懐疑的な目を向ける者も少なくありませんでした。

歴史と実績のある部屋ではなく、設立されたばかりの部屋に、アマチュアNo.1の選手が入門することへの違和感。それが、彼の選択を「異端」と見なし、「裏切り」という言葉に繋がる土壌となったのです。

この決断の裏には、知られざる親子の葛藤がありました。大学3年の冬、アマチュア横綱を決めた夜、大の里は父・知幸さんと訪れた居酒屋で、涙ながらにこう語ったといいます。

「オレたち親子は、本当につらかった。」

中学時代の相撲留学以来、父が背負ってきた「裏切り者」というレッテル。

その痛みを、息子もまた自分のことのように感じていたのです。 この涙は、これまでの苦悩を吐露すると同時に、これから自分が進む道がいかに険しく、再び周囲から批判を浴びる可能性があるかを覚悟した上での、決意の涙だったのかもしれません。

父親の知幸さんは、息子の横綱昇進が決まった際、「まだ実感はない。これからが大事になる」と語りながらも、その表情には安堵と誇りがにじんでいました。親子で乗り越えた試練の日々が、ついに報われた瞬間でした。

結局のところ、大の里の選択は、既存の価値観やしがらみにとらわれず、自らが最も成長できると信じた環境に身を投じるという、純粋なアスリートとしての決断でした。それは、誰かを「裏切る」ためのものではなく、自らの相撲道を切り拓き、応援してくれる人々の期待に応えるための、未来への「投資」だったと言えるでしょう。

彼が選んだ新しい部屋、新しい師匠、そして新しい環境。その全てが、彼を前人未到のスピードで角界の頂点へと押し上げる原動力となったのですから。

まとめ

「大の里は裏切り者?」——この検索ワードの裏には、彼のキャリアにおける3つの大きな決断が複雑に絡み合っていました。

- 相撲王国・石川の期待を背負いながらの「相撲留学」という選択。

- 大学相撲界の「恩義」よりも、少年時代からの「憧れ」を優先した師匠選び。

- 伝統ある部屋ではなく、新進気鋭の「二所ノ関部屋」の門を叩いた決断。

これらの選択は、その時々で一部の人々から「裏切り」と見なされ、彼と彼の家族を苦しめました。

しかし、今振り返れば、その一つ一つが、彼が「大の里」という唯一無二の力士になるために、必要不可欠なステップであったことがわかります。

彼は、周囲の声に流されることなく、常に自らの信念と可能性を信じて、最も厳しい、しかし最も成長できる道を選び続けてきました。その強い意志と覚悟こそが、彼を史上最速での横綱昇進という偉業へと導いたのです。

「裏切り者」というレッテルは、彼の注目度の高さと、その選択が角界に与えたインパクトの大きさの裏返しに他なりません。

彼はそのプレッシャーを力に変え、土俵の上で圧倒的な結果を出し続けることで、すべての雑音を封じ込めてきました。

父と流した涙の夜を乗り越え、故郷の期待を今や一身に背負い、憧れの師匠の下で心技体を磨く大の里。彼の物語は、「裏切り」の物語ではなく、自らの運命を自らの手で切り拓いた、一人の青年の「覚悟」の物語です。

これからも彼は、その規格外のスケールで、私たちに夢と感動を与え続けてくれるでしょう。彼の土俵人生は、まだ始まったばかり。その唯一無二の道程を、私たちはこれからも見守り続けたいと思います。